Nächstes Jahr wird in Italien der Vesuv ausbrechen. Prophezeit Nostradamus. Er ist nicht der einzige, der das glaubt.

(veröffentlicht 2017 in Folio, dem Magazin der NZZ)

Im Grunde fühlt sich das Leben in Neapel jeden Tag so an wie kurz vor einem Vulkanausbruch. Schon der morgendliche Berufsverkehr kommt daher wie eine schlecht koordinierte Evakuierungsmaßnahme während des Ausnahmezustands: Alle Rechte sind außer Kraft gesetzt, jeder versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Mitten auf der Kreuzung verkauft ein Zwerg Lose für die lotteria italiana, das Leben brüllt dir in die Ohren, und vor dem Eingang zur Circumvesuviana an der Porta Nolana bittet eine Drag Queen um Almosen: Als zwei Meter hoher, in pinkfarbenen Satin gehüllter Zerberus bewacht sie den Eingang zur Unterwelt.

Um diese Uhrzeit sieht man an der Porta Nolana vor allem Touristen: Der Aufstieg auf den Vesuv gehört zum Standardprogramm eines jeden Neapel-Besuchers. Die verwitterten und mit grauem Vulkanstaub bedeckten Züge der Circumvesuviana muten an wie ausgemusterte Blade Runner-Requisiten aus der Zeit nach dem Angriff der Replikanten: Als wimmelte es hier von künstlichen, dem Menschen völlig identischen und doch feindseligen Wesen. Schaudernd erzählt eine französische Touristin davon, wie jemand, der ganz normal aussah, lächelnd versucht habe, ihr die Handtasche zu entreißen. Der Schriftsteller Guido Ceronetti meinte: Nur einem Volk von Philosophen oder ahnungslosen Teufeln ist es möglich, das Leben in einer solchen Stadt zu ertragen.

Dass die Apokalypse nicht weit ist, glaubt man in Neapel sofort. Schließlich befinden wir uns in einer Stadt, die voller Lottoannahmestellen steckt, in denen man eine 58 tippt, wenn man von Zahnfleisch geträumt hat und eine 78, wenn einem im Traum ein Heizkörper erschienen ist. Weshalb hier selbst Nostradamus’ Prophezeiung irgendwie einleuchtend klingt: Also dass der Vesuv im Jahr 2018 mit neuen, sehr starken Eruptionen erwachen werde, und die vulkanischen Ausbrüche nicht nur die Mittelmeerregion beträfen, sondern die ganze Erde erbeben ließen.

Natürlich könnte man einwenden, dass Nostradamus auch schon für 2017 komische Sachen prophezeit hat. Also dass ein Fuchs zum Herrscher gewählt würde, der anfangs wie ein Heiliger verehrt und sich dann als Tyrann herausstellen würde. Traf auch nicht ein. Oder hatte er am Ende Trump damit gemeint? Diese Haarfarbe, hat die nicht so etwas … Fuchsrotes? Egal. Auf jeden Fall befinden uns in einer Stadt, in der es als normal betrachtet wird, wenn das Blut eines Heiligen, der seit 1712 Jahren tot ist, zwei Mal jährlich brodelt und sich zeitgleich ein Stein an der Stelle rot färbt, wo der Heilige geköpft wurde – und die Gläubigen ihrem Stadtheiligen mit Prügel drohen, wenn er nicht pünktlich sein Blut wallen lässt.

„Neapel ist eine Stadt im Zustand der Fäulnis. Ich liebe es, und ich finde es schrecklich. Man geht nach Neapel wie Heranwachsende, die zu einer Obduktion in ein Leichenschauhaus gehen: Mit dem Grauen, Zeuge zu sein“, schrieb schon Jean-Paul Sartre, weshalb man sich vom Blick in den Schlund des Vesuvs einiges verspricht. Schon beim Aufstieg kann man einen Blick auf die erstarrte Lava vom letzten Ausbruch 1944 werfen und angemessen schaudern. Wobei der Aufstieg nur auf den letzten tausend Metern seinen Namen verdient, wo man zu Fuß gehen muss, ansonsten bezwingt man den Vesuv ganz bequem im Reisebus oder im Taxi.

Der Vulkantourismus war bereits im 18. Jahrhundert fester Bestandteil der Grand Tour, der Bildungsreise der Begüterten. „Wir versuchten noch ein paar Dutzend Schritte, aber der Boden ward immer glühender; sonneverfinsternd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Höllenbrudel“, schrieb Goethe nach seiner dritten Vesuvbesteigung am 20. März 1787.

Genau das ist die Erwartungshaltung der Touristen, die busladungsweise auf den Berg gekarrt werden, im Schnitt 2000 Besucher täglich. Die sich an glitzernden Vulkan-Aschenbechern der Souvenir-Stände vorbeikämpfen und durch das Geröll einer verstaubten Mondlandschaft stapfen, manche gestützt auf Holzstöcke, – um schließlich in einen Abgrund zu blicken, in dem sich nichts tut. Kein rotglühendes Magma, keine Rauchsäule, nichts. Er raucht nicht. Er faucht nicht. Er tut überhaupt nichts, was man von einem Vulkan erwarten würde. Man sieht nichts als graue Vulkanasche. Und ein paar Schönwetterwolken, die über den Krater hinwegziehen. Wahrscheinlich kriegt der Tagesausflug auf den Vesuv jetzt eine miese Bewertung auf Tripadvisor: „Worst day of my life“.

In Ermangelung eines Spektakels blickt man aus der erhabenen Höhe von 1281 Metern erst Richtung Pompeji (im Jahr 79 vom Vesuv niedergestreckt), dann aufs Meer, bewundert vorschriftsmäßig die Silhouette von Capri und Sorrent und den Schwung des Golfs von Neapel (eigentlich ein Vulkankessel) – und hält den Vesuv ansonsten für jenen „pittoresken Hügel“, über den sich schon Alexander von Humboldt lustig machte.

Vulkanologen sehen das natürlich anders. Denn auch wenn der Vesuv nicht spuckt wie der Stromboli oder der Ätna, und demzufolge als quiescente gilt, also ruhend, kann das schon morgen anders sein.

Und man muss kein Vulkanologe sein, um zu begreifen, was das bedeutet, wenn sich der Vulkan mitten in einer Region befindet, deren Bevölkerungsdichte zur höchsten Europas zählt. Nicht nur die Hänge des Vesuvs wurden zur zona rossaerklärt, sondern 25 Gemeinden im Umkreis von etwa 15 Kilometern: 800 000 Menschen leben in dem Gebiet, das bei einem Ausbruch des Vesuvs extrem gefährdet wäre, sie wären die ersten, die evakuiert würden. Vor Jahren bot die Region Kampanien eine Wegzugsprämie von 30 000 Euro an. Manche nahmen sie an – um ihre Häuser danach schwarz zu vermieten.

In der eng besiedelten zona rossa darf kein Haus neu gebaut werden – was der Taxifahrer für übertrieben hält. Auf dem Weg zurück vom Vesuv nach Ercolano deutet er auf einige leerstehende Pizzerien und Restaurants: So eine Verschwendung! Bei dieser Aussicht über den Golf von Neapel!

Ob sie nicht vielleicht die Wegzugsprämie …? Der Taxifahrer winkt ab und murmelt etwas von der Plage der bürokratischen Auflagen für die Gastronomie und den entfesselten Umweltschützern, in denen er eine größere Gefahr sieht als im Vesuv.

Ein großes Wort – angesichts der Waldbrände, die im letzten Sommer hier wüteten. Die ersten Brände brachen unweit von Ercolano aus, wohl in der Absicht, asbesthaltigen Giftmüll zu beseitigen. Ganze Flanken des Vesuvs sind verkohlt: Fast 2000 Hektar, zehn Quadratkilometer Pinienwald fielen der Brandstiftung zum Opfer – und brachten Giftmüll im Untergrund zum Vorschein: Baumüll, Autokarosserien, Gerippe von Kühlschränken und Waschmaschinen, mit Asbest versetzter Zement. Ein abtrünniger Camorrista hat die Existenz einer illegalen Müllhalde mitten im Naturschutzgebiet des Vesuvs enthüllt, groß wie ein Fußballfeld, 15 Hektar Giftmüll, der beim Waldbrand die Luft verseuchte. In den 1980er Jahren wurden ganze LKW-Ladungen voll Müll an den Hängen des Vesuvs vergraben.

Angesichts eines solchen Grauens ist man in Neapel tatsächlich geneigt, den möglichen Ausbruch des Vesuvs für die kleinste Sorge zu halten. Zumal es hier auch noch einen ungleich gefährlicheren Supervulkan gibt, einen, den man gar nicht sieht: Die Campi Flegrei, die Phlegräischen Felder an der westlichen Seite von Neapel. Die „brennenden Felder“ sind nicht, wofür viele sie halten, lediglich eine archäologische Ausgrabungsstätte, sondern schlafende Riesen: ein 180 Quadratkilometer großes Vulkanfeld, das von der Erde aus betrachtet relativ unscheinbar daherkommt. Erst in der Luftaufnahme sieht man, dass es sich um eine Kraterkette handelt, die wie riesige Pockennarben die Landschaft überziehen.

1538 kam es zur letzten Eruption in den Phlegräischen Feldern, die eine kleine gewesen sein soll – und einen Berg gebar, den Monte Nuovo. In der letzten Zeit rumort es hier ständig: Seit 2012 haben die Zivilschutzbehörden für die Campi Flegrei die Warnstufe erhöht – von grün auf gelb. Und im Dezember 2016 haben Wissenschaftler des Osservatorio Vesuviano in der Zeitschrift Nature eine Computersimulation mit aufsteigender Magma veröffentlicht, die in der Simulation zur Eruption kommt. Seitdem war kein Halten mehr: Kaum eine europäische Zeitung, die nicht die Gefahr des unsichtbaren Supervulkans beschworen hätte: von „Supervulkan könnte Millionen in Europa töten“ bis „Supervulkan erwacht“ war so ziemlich alles dabei.

„Wissen Sie: Es ist wahrscheinlicher, von einem Meteoriten erschlagen zu werden, als einen Vulkanausbruch zu erleben“, sagt der Zivilschutzexperte Edoardo Cosenza, der als Regionalrat für öffentliche Arbeiten maßgeblich an der Entwicklung der Rettungsplans des Zivilschutzes für Neapel beteiligt war. Seit kurzem ist er Präsident des Ingenieurrats von Neapel, das Büro hat er gerade erst bezogen, die obligatorischen Stiche mit dem rauchenden Vesuv hängen schon an der Wand.

„Es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung“, sagt er – und weist darauf hin, dass es in den letzten 24 000 Jahren in Neapel letztlich zu zwei Vulkanausbrüchen gekommen ist. Also praktisch einer alle 10 000 Jahre. Der von 1944 sei nicht von Belang gewesen, angesichts der Bomben, die von den Alliierten auf Neapel geworfen wurden. Sicher, die Phlegräischen Felder seien seit 2012 mit gelb markiert, also erhöhte Wachsamkeit. Aber: Die Lava befinde sich drei Kilometer tief in der Erde und benötige Zeit, um aufzusteigen.

Und falls sie das täte, würde das komplexe Überwachungssystem (Sensoren in der Erde, Satelliten in der Luft) früh genug Alarm auslösen. Letztlich gehe es immer um drei Faktoren, die kontinuierlich gemessen werden: Ob die Erde bebt, ob sie sich hebt oder senkt und ob Gase austreten. Erst wenn alle drei Faktoren übereinstimmend beunruhigende Werte aufzeigten, werde drei Tage vor der Evakuierung ein „Voralarm“ ausgelöst. Der bedeute, dass sich jeder mit seinen eigenen Verkehrsmitteln in Sicherheit bringen könne.

Mit eigenen Verkehrsmitteln? In Neapel? Sofort steigen vor dem inneren Auge die apokalyptischen Bilder des morgendlichen Berufsverkehrs auf: ineinander verhakte Pandas, Vespageschwader und verkeilte Busse.

„Ja, ja“, sagt Cosenza beschwichtigend. „Alle denken immer sofort an den Verkehr in Neapel. Aber bei Alarm würde der Ablauf von der Armee überwacht werden.“

Auf seinen PowerPoint-Folien sieht die Evakuierung schön ordentlich aus, bunte Pfeile, Zeichen und Schnittmengen zeigen, wie bei einem Ausbruch in den Phlegräischen Feldern mehr als eine halbe Million Menschen evakuiert würde: Von zentralen Sammelstellen (Stadien, Kongresshallen, Turnhallen) außerhalb der Roten Zone, ist ein Transport der Anwohner in italienische Regionen geplant, in die Toskana, nach Sardinien – für jede Heimatgemeinde gibt es eine Paten-Gemeinde. Rote, gelbe, blaue Gefahrenzonen, alles sauber organisiert.

Am Ende seiner Ausführungen lehnt sich Edoardo Cosenza zufrieden zurück und sagt: „Sehen Sie, hier weiß man seit 3000 Jahren, dass wir auf einem Vulkan leben. Vergil und Dante haben ihre Werke darüber verfasst. Wir leben hier doch nicht, weil wir verrückt sind – das natürlich auch – wir leben hier vor allem, weil die Erde fruchtbarer und die Landschaft schöner ist. Warum schmecken hier die Tomaten besser? Wenn die Vulkane nicht wären, hätten wir hier eine schnurgerade Küste wie an der Adria“, sagt Cosenza, und es besteht kein Zweifel, dass er darin einen schweren Schicksalsschlag sieht.

Wenn man weiß, dass sich mitten in Neapel ein Krater an den anderen reiht, betrachtet man die Landschaft mit ganz anderen Augen. Ganze Ortschaften befinden sich mitten im Kraterkessel der Phlegräischen Felder, sogar das Stadion des SSC Neapel. Erhebungen, die man für Hügel hielt, sind Kraterränder. Etwa die von Posillipo, da wo die Reichen alle wohnen wollen. Posillipo ist zum Weinen schön, mit in Tuff gegrabenen Grotten am Lungomare und Palazzi aus Tuffstein, die so verwunschen im Wasser stehen wie der Palazzo Donn’Anna. Wer hier aufwächst, ist sein ganzes Leben lang damit geschlagen, alles andere mit dieser Schönheit zu vergleichen. Das ist Segen und Fluch zugleich. Ferito a morte, wie es der neapolitanische Schriftsteller Raffaele La Capria ausdrückte: Es ist eine Schönheit, die dich tödlich verletzt. Und die man den Vulkanen verdankt.

Das Osservatorio Vesuviano, das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie, befindet sich mitten in der zona rossa in Fuorigrotta. Wenn man aus dem Fenster schaut, blickt man auf den Rand der Caldera. Und hier weiß man, dass die schönen Folien, die der Zivilschutz für den Ernstfall zusammengestellt hat, eben nur Theorie sind. Denn in den Phlegräischen Feldern hebt und senkt sich der Boden manchmal so bedenklich, dass darüber schon der Verkehr zusammengebrochen ist, zuletzt in Pozzuoli vor zwei Jahren. Was das für Fluchtwege im Falle eines Vulkanausbruchs bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Vielleicht wurde auch deshalb der Notfall noch nie geprobt.

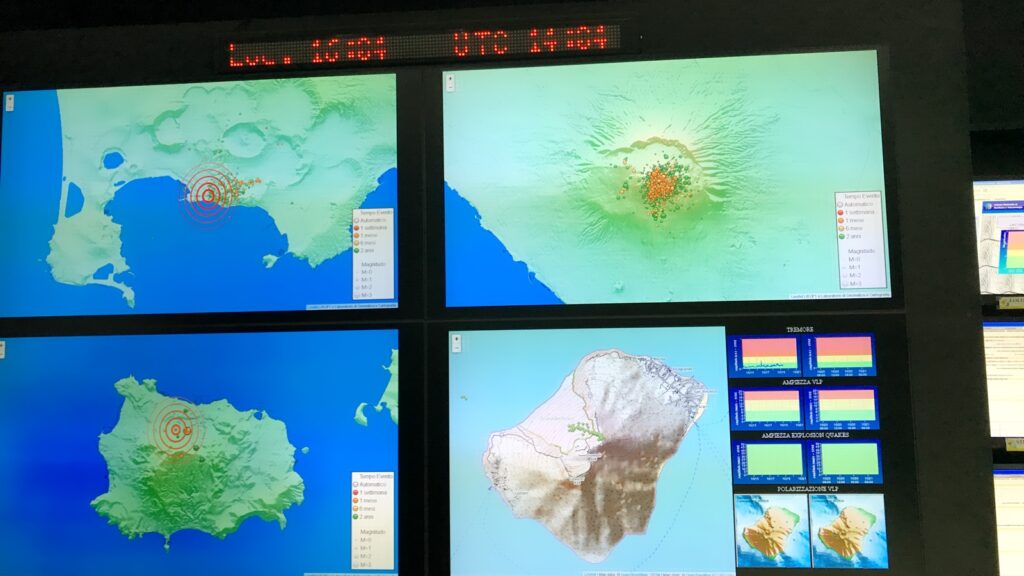

In der Kommandozentrale des Osservatorio Vesuviano laufen die Messdaten des Vesuvs, der Phlegräischen Felder und des benachbarten Vulkans Stromboli auf 48 Monitoren zusammen. Zwei Wissenschaftlerinnen sitzen im Kontrollraum und beobachten die Monitore wie Krankenschwestern auf der Intensivstation. Kein noch so kleines Röcheln entgeht ihnen. Gemessen wird jede Lebensäußerung der Vulkane: Ob sie sich bewegen, zittern, beben, wie ihr Atem beschaffen ist und ob ihre Temperatur steigt. Erdstöße, Fumarolen, also vulkanischer Dampf, das Heben oder Senken des Bodens, die Zusammensetzung der Gase – all das wird hier registriert. Selbst kleinste Erdstöße zeichnen sich ab. Erst im vergangenen August kam es zu einem echten Erdbeben, auf der benachbarten Insel Ischia – was aber nichts mit den Vulkanen zu tun hatte, wie die Geophysikerin Lucia Pappalardo erklärt, sondern damit, dass bei Casamicciola zwei Erdplatten aufeinander treffen. Anders als Vulkanausbrüche sind Erdbeben nicht voraussehbar – trotz aller Sensoren.

Vor 40 000 Jahren kam es zu einem Super-Ausbruch in den Phlegräischen Feldern, der hundert mal schlimmer war, als der von Pompeji, sagt Lucia Pappalardo. Da habe sich der Himmel verdunkelt und ein vulkanischer Winter sei ausgebrochen. Dagegen sei die letzte Eruption 1538 eine kleine gewesen – die aber immerhin acht Tage dauerte und nicht nur den Monte Nuovo gebar, sondern auch einen See: den von Vergil zitierten Lago D’Averno. Der fand nicht nur Eingang in die Literatur, sondern auch in die Polizeiakten: 2010 wurde er von Antimafia-Ermittlern beschlagnahmt, weil der Grund mit dem See einem Strohmann des Camorra-Clans der Casalesi gehörte.

Anders als der Vesuv gelten die Phlegräischen Felder nicht als Touristenattraktion – bis auf eine Ausnahme: der Solfatara-Krater in Pozzuoli. Umzingelt von Sozialbauten erstreckt sich eine Landschaft aus Lavagestein, Sand und giftgelb gefärbtem Geröll, aus dem Dampf und Rauchsäulen aufsteigen. Und gleich daneben befindet sich ein Campingplatz. Willkommen in der Hölle.

In der Hafenstadt Pozzuoli, wo es nach faulen Eiern riecht und jeder zweite arbeitslos ist, hebt und senkt sich der Boden seit Jahrzehnten – 1976 wurde die gesamte Altstadt, der Rione Terra wegen eines bevorstehenden Ausbruchs geräumt, seit 1980 steht die Altstadt leer, die Bewohner wurden umgesiedelt. Und wenn es nach dem Bürgermeister geht, werden in der Altstadt demnächst Bed+Breakfast für Touristen eröffnet, denn letztlich ist der Höllenschlund der Solfatara hier die einzige Attraktion, an der sich etwas verdienen lässt. Jedenfalls bis letzten September, als eine venezianische Familie, Vater, Mutter, Sohn, hier ihren Tod fand: Der elfjährige Junge war in ein Erdloch gefallen, erst kam ihm der Vater vergeblich zur Hilfe, dann die Mutter. Alle drei starben – vergiftet durch Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff, der sich in dem Erdloch angesammelt hatte.„Tristissimo“ – das Schicksal dieser Familie, sagen die Vulkanologinnen des Osservatorio Vesuviano, die seit dem Unglück die Solfatara nicht mehr betreten dürfen: Der Krater ist von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt – die Ermittlungen laufen. Und während man sich noch fragt, gegen wen hier eigentlich ermittelt wird, das Schicksal? Die Betreiber des Höllenschlunds? – erfährt man, dass der Vulkankrater der Solfatara in Privatbesitz ist, seit der Zeit der Bourbonen, als hier noch Schwefel gewonnen wurde. Neapel eben – wo Dantes Gesänge – Des Schmerzens Worte, zornentbrannte Töne/Erstickt‘ und laute Rufe, Schlag der Hände/Sie bildeten ein wildverworrnes Tosen – plötzlich ganz real klingen.